伝統文化を継承するということ(2)―木彫りの里 井波に伝わる彫刻美 前編

私達は日本の伝統美の素晴らしさを理解しながらも、その文化は生活に身近なものではなくなってきています。実益社会の中で次第に継続できなくなっていく伝統工芸が後を絶ちません。生活様式の変化による需要の移り変わりの中で、伝統工芸はどのように存続していくのでしょうか。

シリーズ第2回目の今回は、富山県の井波彫刻を取り上げます。

富山県の南西部、

井波彫刻のはじまりは、江戸時代宝暦・安永年間の井波別院瑞泉寺の焼失とその再建が関わっていると言われています。再建のために、京都本願寺から御用彫刻師・前川三四郎が派遣され、その技法が4人の地元大工に伝えられました。この技法は現在も、300人ほどの彫刻師たちの手によって脈々と受け継がれています。寺社彫刻が主流であった彫刻は時代とともに多様化し、家屋の

瑞泉寺の大門「雲水一疋龍」と式台門両脇の「獅子の子落とし」(井波別院瑞泉寺HPより)

お正月らしい彫刻飾り(左) 天神様の彫刻(右) 柿の彫刻 得地氏の工房にて

(記者)10代の頃に彫刻をはじめられたと伺いました。きっかけと、これまでの歩みを教えていただけますか。

(得地さん)小学生の頃から絵を描くのが好きで、15歳の時に彫刻家として著名な横山一夢先生の元に弟子入りしました。横山一夢先生は当時、職人の応募がほとんどなかった第4回新文展(現、日展)に出品して初入選され、その後様々な受賞をされました。弟子入りして彫刻の彫り方を教わると思っていましたが、最初はずっと絵を描く作業をしていました。彫刻は、下絵を木材に映し取って彫っていきますが、当時はコピー機もありませんので、長年受け継がれてきた下絵を手書きで拡大して構図を作り、木材に写し取っていました。

横山一夢先生の元で10年間学ばせて頂き、自分の作品を作るようになりました。若い頃は、抽象的な構図の作品を好んで作っていました。それがモダンだと思っていました。でも次第に、抽象的な構図は見る人によって様々にとらえられる面白さはあるけれども、共有ができないことを物足りなく感じるようになりました。そして次第に、日常で触れている自然の風景や感じたものを題材とするようになっていきました。

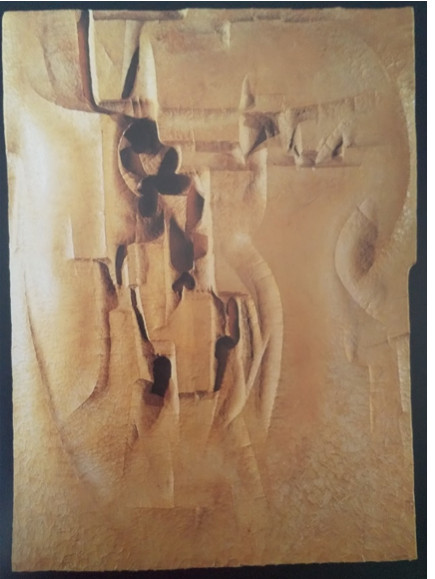

「岩礁の幻想」 1971年 日展特選作品(得地秀生先生作品集より)

(記者)彫刻を作られる際に気を付けていらっしゃることはありますか。

(得地さん)彫刻は絵画と違い、立体で作る必要がありますので、題材を360度で頭の中で描くことができなければなりません。前面だけではなく、背後も上も下も、全ての角度の絵が描けないといけないのです。だから、題材を沢山写生して、頭の中に完全に入ってから掘り始めています。

作品に名入れをされる得地さん

(記者)井波彫刻は欄間がとても有名です。パネルの作品を初めて拝見しましたが、陰影によって木目が映えて美しいですね。

(得地さん)欄間は完全に彫り切りますが、パネルのように彫り切らないで作るのはより難しいのです。作品を作り始める前に、まず沢山の木を並べて、どの木で何を作るかを考えます。木目は自然のものなので、どんな模様が出てくるのか分かりません。彫り進めるのが楽しく、木目を魚のうろこや波に見たてたりしています。また、「彫る」のではなく、「空間を作る」ことを意識しています。一つ一つの彫った手によって作品が作り上げられていきます。曲線を作るよりも、まず平らに彫ることが難しいのですが、「最後にやすりをかけて彫りを消してしまってはいけない」とよく言われました。こうして、3~4カ月かけて作品を作ります。

(記者)井波彫刻には、若いお弟子さん達も多いと聞きます。伝統工芸は次の世代にも受け継がれているのでしょうか。

(得地さん)大きな作品は地域の組合で受注して分業して作るなどして、協力して維持しています。しかし、昔からの生活様式は変化しマンション住まいも増え、欄間などの需要は減っています。これからの新しい生活様式に合わせた需要に対応していかなければ、井波彫刻がすたれていくのではないかと危機感を感じています。若い弟子達は、伝統的な彫刻が好きで学びはじめた人が多いです。文化庁の活動を期待する声もありますが、私達や次の世代も新しい試みをしていかなければいけないと思います。

(後編に続く)