大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術 防災研などが開発

防災科学技術研究所、日本気象協会、気象庁気象研究所は11日、顕著な大雨をもたらす線状降水帯の自動検出技術を開発したと発表した。この技術は17日から、気象庁による運用が開始される。

近年は、強雨が数時間以上にわたって継続する集中豪雨による災害が多発している。気象研究所によると、台風の直接的な影響によるものを除く集中豪雨の6割以上は、線状降水帯によって引き起こされるという。線状降水帯は、次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される。雨域は、長さ50~300km程度で線状に伸び、幅20~50km程度の強い降水をともなう。2017年7月5日九州北部、2018年7月5日全国(広範囲)、2019年8月26日佐賀県、2020年7月4日熊本県及び7月6日九州北部などが、線状降水帯による大雨で甚大な災害が発生している。線状降水帯をリアルタイムで把握する技術開発が、緊急の課題となっていた。

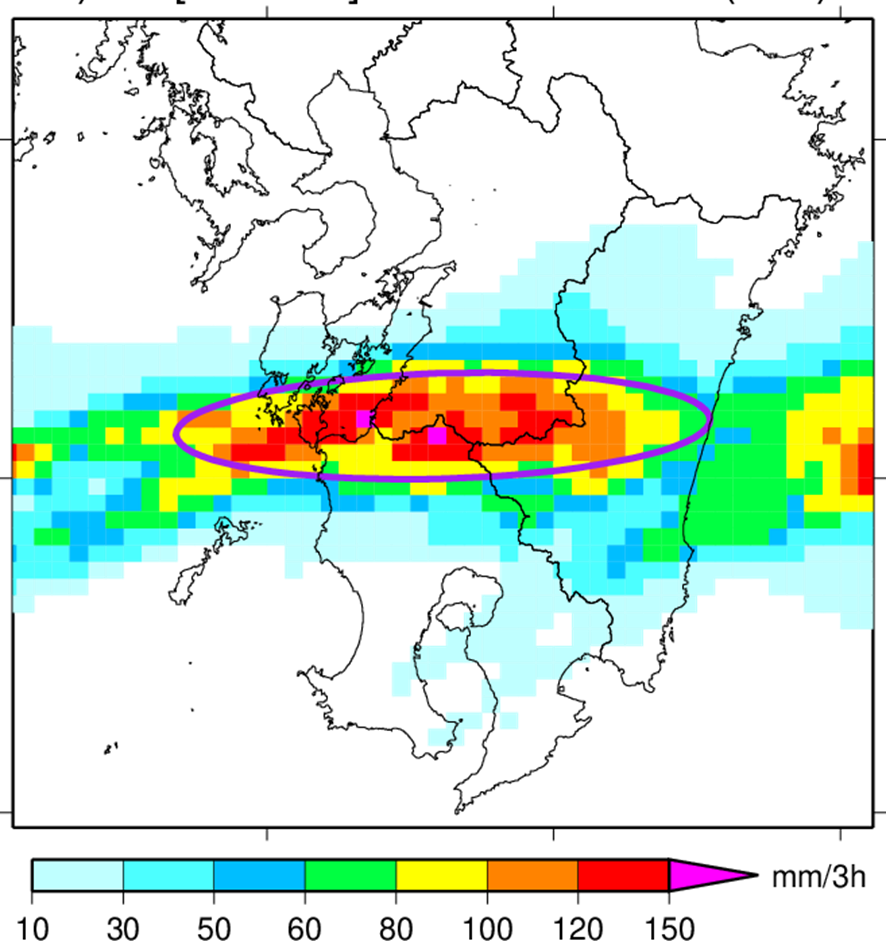

研究グループは線状降水帯の検出条件を以下のように定めた。①3時間積算降水量が100mm以上の分布域が線状(長軸対短軸の比が2.5以上)、②その面積が500平方キロメートル以上、③上記①の領域内の3時間積算降水量の最大値が150mm以上、④大雨警報(土砂災害)または洪水警報の危険度分布において警報基準を実況で超過。①から③までの積算雨量基準と④の気象庁の危険度分布を組合せて、自治体が避難指示を発令する警戒レベル4相当以上の状況があることを把握できるようにした。

日本気象協会は、この手法を用いたリアルタイム監視システムを構築し、2019年から九州地域の自治体との実証実験を開始してきており、令和2年7月豪雨において、九州で含む13個の線状降水帯を検出した。自動検出した線状降水帯の領域を楕円で近似することで、線状降水帯の位置と形状(範囲)を4つの変数(中心位置、長軸半径、短軸半径、及び回転角度)で表現でき、地図上で他の情報(大雨警報発表地域等)と容易に線状降水帯の位置を重ね合わせることが可能となった。

17日からこの検出技術に基づく気象庁の「顕著な大雨に関する情報」の提供開始が予定されるなど、着実に社会実装を進めている。研究グループは、今後もさらなる検出技術の向上に向けて研究を進めていくとしている。

画像提供:防災研(冒頭の写真はイメージ)