幼少期の経済的ハンデを乗り越えると健康寿命が延伸 阪大調査

大阪大学はロンドン大学と共同で、健康的な日本人高齢者約9000人を対象に、子ども期から現在に至るまでの社会経済的指標(SES)とその後の認知症発症との関連を分析した。その結果、子ども時代のSESが低いもののその後の人生で改善した人が、最も認知症発症リスクが低く、健康寿命も長いことが明らかになった。

認知症は国内のみならず世界的に増加しており、有病者は日本国内では約964万人、世界では約3億5600万人にのぼる。高齢期の健康寿命を最も縮める要因の一つとされる認知症だが、その原因として、子ども時代からのSES(親の社会的地位・教育歴・職業・所得)が関連することがわかっている。一方、ライフステージの変化と共にSESが変化した場合に、認知症リスクにどのような影響を与えるのかはよくわかっていなかった。

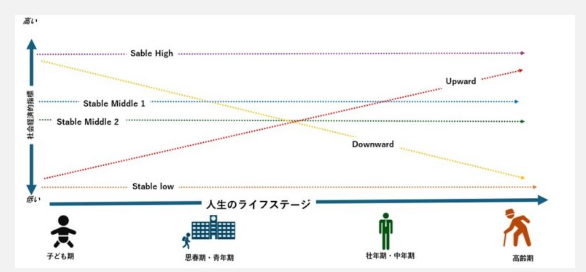

研究グループは、要介護認定歴のない65歳以上の日本人約9000人を対象に、一定期間の追跡調査を実施した。子ども時代から高齢期に至るまでのSESの変動を調べ、6パターンに分類した。

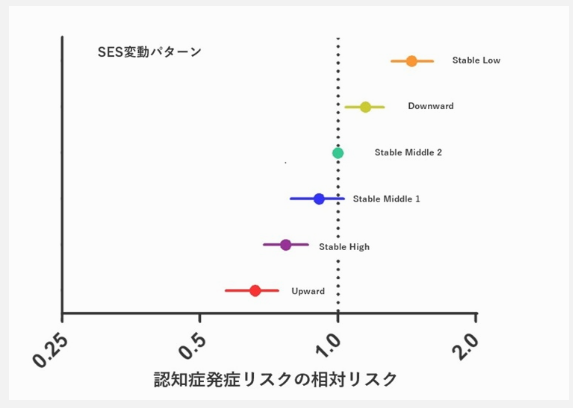

SES変動パターンと認知症の発症・健康寿命との関連を分析した結果、認知症発症リスクは子ども時代にSESが低いがその後改善した人たちが最も低い結果となった。これは、人生を通してSESが高かった人よりも約20%程度認知症発症リスクが低い結果だった。また、65歳以降の健康寿命も一貫して長いことがわかった。

一方で、子ども期はSESが高かったが、高齢期になるにつれ低下した人たちは、ずっとSESが低い人たちよりも、認知症発症リスクは30%程度低いことがわかった。これは高い教育歴などが関与していると考えられる。しかし、健康寿命については、子ども期から高齢期になるにつれSESが低下した人たちでは、後期高齢期を迎える75歳あたりから急激に短くなる傾向がみられた。

今回の研究により、生まれた家庭のSESの高さによって高齢期の健康が決定づけられるわけではないことがわかった。子ども時代に何らかの理由で経済的なハンデを抱えていたとしても、それを乗り越えたとき「健康長寿」という観点で恩恵がある可能性が示唆されたことになる。大阪大の坂庭嶺人特任助教は、「経済格差などの固定化が進む現代において、個人では改善不可能な子ども時代の健康への影響が逆転可能であることが示せた事は、非常に大きな成果だと思う」と述べている。

超高齢社会を迎えている日本にとっては、認知症の予防や健康寿命の延伸は、重要なテーマの一つだ。今回のような研究が、認知症予防の政策介入にも生かされることを期待したい。

画像提供:大阪大学(冒頭の写真はイメージ)