極性を切り替えられるイオンフィルタ開発、海水の淡水化などに期待 阪大ほか

大阪大学と東京大学は5月30日、簡単な電圧制御で極性を切り替えられるイオンフィルタを開発したと発表した。海水の淡水化や塩分濃度差発電への応用が期待できる。この研究成果は米国化学会誌に公開された。

溶液中のイオンをろ過するイオン交換膜は、廃液処理、脱塩水の製造、医薬、食品加工など様々な用途で使われている。一般的なイオン交換膜は、ナノメートルサイズの網目を電荷を帯びた樹脂でつくったもので、膜電荷と同符号のイオンは反発して通過できず、異符号のイオンだけを透過させる。陽イオン・陰イオンのフィルタリングの選択には、その素材そのものを変える必要がある。また、漏れを起こさずに確実にイオンをろ過するためには、膜厚は10マイクロメートル以上と分厚くする必要がある。

大阪大学、東京大学、産業技術総合研究所などの研究グループは、固体ナノポアに着目した。これは窒化シリコンなどの硬い材料でできたナノメートルサイズの細孔がある薄膜だ。

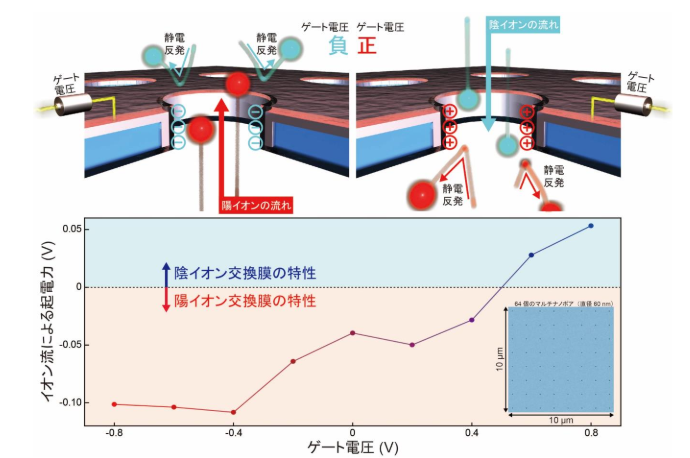

研究グループは、このナノポアにトランジスタのようなゲート電極を埋め込んで電気の流れを制御することを試みた。ゲート電極に負の電圧をかけると大きくするに従って陰イオンが反発を受けてナノポアを通過できなくなり、陽イオンだけが透過する膜になった。逆に正のゲート電圧をかけると陰イオンだけが透過する膜になった。このように簡単な電圧制御でイオンフィルタ機能が自在のナノポア膜を創製することに成功した。

さらにこの新開発したナノポア膜を応用して塩分濃度差発電を行ったところ、発電効率が従来の素子性能に対して10倍近く向上可能であることを実証できた。

新たに開発したイオンフィルタは、従来のイオン交換膜のようにわざわざ素材を変える必要はなく、用途に応じて機能を切り替えて使うことができる。また、厚さが100ナノメートルを下回る極薄で、透過性が高く短時間で効率的に処理できる。これまでより高機能な膜として海水の淡水化などの既存の用途に用いられるだけでなく、塩分濃度差発電などの新たな用途での応用が期待できる。

画像提供:大阪大学(冒頭の写真はイメージ)