福島の森林で放射性セシウムの自浄作用効果を解明 筑波大

筑波大学は21日、福島第一原子力発電所事故後の森林生態系のモニタリング調査によって、土壌中の放射性セシウム(137Cs)が自然のプロセスによって下方遷移し、空間線量率が低下していたことがわかったと発表した。明らかになった自然の自浄作用を評価し、新たな森林除染方策として活用することによって、停滞している林業再開に向けても貢献することが期待できる。この研究成果は環境科学の国際科学誌に発表された。

東京電力福島第一原子力発電所の事故から13年経ったが、太平洋沿岸の浜通りの森林の大部分が除染されずにいる状態だ。また、一部の森林で実施されていた落ち葉かきなどは137Csの除去効率が悪く、新たな森林除染方策が求められていた。

1960年代までの大気圏核実験による放射性降下物や、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故後の研究により、森林に降下した137Csは土壌によって強く吸着され、土壌のごく表層(10~20cm程度)に長期間とどまることが知られている。その137Csの一部は土壌の深部へ移行したり、樹木の根によって吸収されて森林生態系内を循環したりする。しかし、森林生態系内の137Cs動態を予測するモデルは確実なものが得られていなかった。

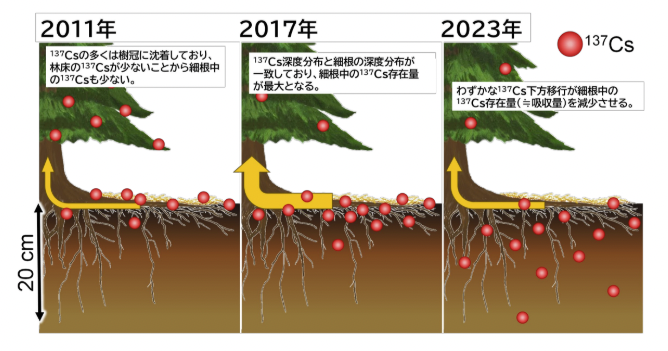

筑波大学の研究グループは、2011年から福島県川俣町山木屋地区(旧計画的避難区域)のスギ林において、落葉落枝(リター)層、土壌層および養分吸収を行うスギの細根の137Cs動態を調査した。その結果、リター層および土壌層の137Csは2017年ころまで時間とともに増加していた。原発事故後にスギの樹冠に沈着した137Csが、このころまでに落葉や降雨などによって林床に到達したと考えられる。137Csはリター層から土壌層へ急速に下方移行するが、依然として137Csの95%以上が表層10cmの中に保持されていた。

スギ細根中の137Csは、2017年ころまではリター層および土壌層と同様に増加したが、2020年からは減少し、特に土壌0~2cm深の細根中で減少していた。これは細根全体の137Cs存在量、すなわち137Csの吸収量を低下させる効果が非常に高い。このことから、わずか数センチメートルでも土壌中で137Cs下方移行が進めば、樹木による137Cs吸収量が減少することが期待される。吸収が減れば、また落葉として地表面に戻ってくるという森林生態系の活発な循環から除外される。

研究グループは、137Csの下方移行に伴うこの効果を森林生態系の自浄作用とみなすことを提案した。チェルノブイリ原子力発電所事故後、河川や海洋など水域生態系において雨水や流入河川水による希釈や拡散などのプロセスで137Cs濃度が低下する自浄作用が知られていたが、陸域、特に森林生態系で明らかになったのはこれが初めてだ。

植林地が管理放棄されると密になり、林内に光が届かなくなって下草が衰退し、下流域に137Csを流出させる土砂侵食のリスクが高まることが知られている。今後は、間伐などの適切な森林管理によって137Csの下方移行が促進されるかどうかを検証し、この自浄作用効果を活用した新たな森林除染方策の提案を目指すとしている。

画像提供:筑波大学(冒頭の写真はイメージ)

参考記事:

福島県の帰還困難区域で樹木のDNAを調査、突然変異は増えていないことを実証(2023.04.11)