放射性廃棄物から半永久電池の開発を開始 原子力機構

日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)と産総研は3月28日、放射性物質アメリシウムを利用した半永久電源「原子力電池」の開発開始を発表した。2029年までにプロトタイプの製作を目指す。

原子力電池は、その名の通り原子力エネルギーを利用する電池であり、メンテナンス不要で数十年間にわたって使用可能である。この特性から、太陽光が届かないほど遠くの宇宙探査機の動力源に利用されてきた。たとえば、1977年に打ち上げられた宇宙探査機「ボイジャー1号」は原子力電池を搭載し、現在も太陽系外を航行しながら、地球との交信を続けている。

しかし、原子力電池の原料となるプルトニウム238は、核燃料物質として非常に厳しい規制を受けており、国内製造・利用は困難であった。そこで、代替材料としてアメリシウム241の活用が期待されている。アメリシウム241の発電能力はプルトニウム238の約5分の1だが、国内製造・利用が可能で、技術的に容易でコストも低く、多くの利点を有している。

アメリシウムはプルトニウムと同様、自然界には存在せず、原子力発電所の運転後に発生する使用済核燃料に含まれている。しかし、使用済核燃料には1000種類以上の核種が含まれており、アメリシウム241のみを高純度に抽出するのは困難だった。また、原子力電池を宇宙探査機に搭載する場合には、ロケット打ち上げ時に万が一の爆発事故があっても、放射性物質が大気中に飛散しない安全対策も求められる。こうした課題に対し、原子力機構は、使用済核燃料からアメリシウム241を高純度に抽出する技術や、爆発・衝撃に耐える酸化物ペレットの製作技術などを開発してきた。

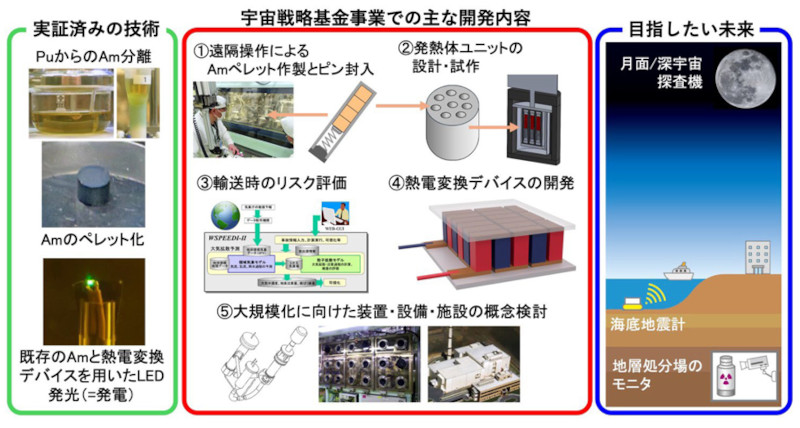

今回、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が推進する「宇宙戦略基金事業」の一環として、原子力機構と産総研が共同でアメリシウム型の半永久電源(原子力電池)の実用化に向けた研究開発を開始。これまでの基礎研究や要素技術開発の成果をもとに、2029年までにプロトタイプの製作を目指すという。

原子力電池の実用化は、宇宙探査機の動力源だけでなく、月面探査の越夜(※月の夜は14日間で、その間は太陽光発電ができない)、極地や深海探査などへの応用が期待されている。また、アメリシウムは高レベル放射性廃棄物であり、現状ではガラス固化体として地下深部に埋設処分する方針だが、最終処分場が未だ決定しておらず、社会的な課題になっている。本研究により、アメリシウムをエネルギー資源として再利用できる道が拓ければ、高レベル放射性廃棄物の処理問題の解決にも寄与することが期待される。

画像提供:原子力機構(冒頭の写真はイメージ)