河川合流周辺の農地が持つ水害抑制機能を検証 都立大

巨大台風による記録的な豪雨とそれに伴う洪水などの自然災害が増加するなか、農地や都市緑地などの生態系を防災・減災に活用する考え方が注目されている。東京都立大学は国内を対象に分析を行った結果、河川合流の周辺に存在する農地が、洪水の発生抑制に大きく貢献している可能性を示した。農地の存在価値を改めて見直すことができる結果であり、国や市区町村における土地利用を考える上での重要な指針になると期待される。11月18日付で国際学術誌に論文が公開された。

昨今は気候変動の影響により洪水や土砂災害などの自然災害が増大・甚大化しており、ダムや堤防等の人工工作物のみでは対応しきれないことが指摘されている。そのようななかで、農地などの既存の生態系を防災・減災に活用する考え方が注目され始めた。農地の本来の役割は食料生産だが、雨水の貯留や浸透、氾濫水を一時的に受け止めること等、防災・減災にも貢献すると考えられる。しかし、急峻な地形が多く利用可能な土地が限られた日本において、まとまった面積の農地を維持することは容易ではない。

東京都立大学の大澤剛士准教授は、防災効果が高い農地を見出すことを目的に研究を進めるなかで、自然河川であれば必ず存在する合流という地形条件に注目した。河川の合流は急激に水量が増える等の特性から洪水が起こりやすいため、合流の周辺に水を貯めやすい農地が多く存在することで、洪水の発生を効果的に抑制するのではないかという仮説を立て、検証を行った。

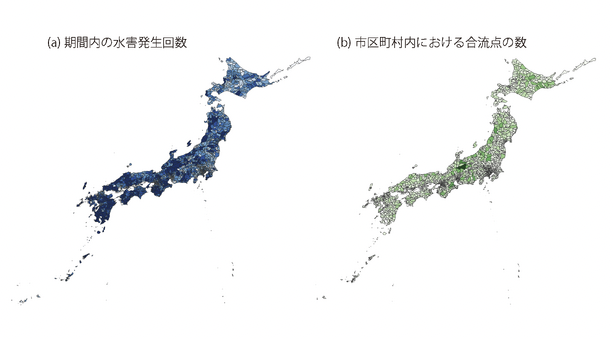

まず、国土交通省が実施している「水害統計調査」を利用し、全国の市区町村における2010年から2018年に起こった水害の発生回数を調べた。そして、水が溜まりやすい場所に立地する農地の総量と水害発生頻度の関係を統計解析したところ、この条件にあてはまる農地を多く持つ市区町村では洪水の発生頻度が低いことが示された。

次に、同省が公開する河川ラインの位置情報データを利用し、全国の河川における合流点を抽出した。洪水が発生しやすいと考えられる合流の周辺に立地する農地の総量を市区町村ごとで集計し、これと水害発生頻度の関係を統計モデルによって検討した。その結果、やはり合流周辺に農地を多く持つ市区町村では洪水の発生頻度が低いという結果が得られた。そしてこの効果は、水が溜まりやすい農地全体を用いた場合よりも強いことが示された。

これらの検証結果により、河川合流の周辺に存在する農地を優先的に保全することで、食料生産と防災の両立が図れることが示唆された。この結果は、国レベルはもちろん、基礎自治体における土地利用計画においても有用な指針になると考えられる。これに加え、河川合流の周辺は、洪水を好む生物にとって良好な生息場が形成されやすいことも明らかになっている。河川合流の周辺に存在する農地を賢く活用することは、水害に強い土地利用と同時に、ネイチャーポジティブの実現にも貢献することが期待できる。

(写真はイメージ)