低温・低圧でアンモニア合成が可能な新触媒を開発 東京科学大学

東京科学大学は1月24日、従来のどの触媒よりも低温・低圧で280%以上のエネルギー効率でアンモニアを製造できる、新触媒「ヒドリド鉄触媒」を開発したと発表した。この新触媒は温室効果ガスを削減した持続的社会の実現に貢献することが期待できるという。この研究成果は国際学術誌に掲載された。

アンモニア(NH3)は化学肥料の原料として重要な他に、近年では再生可能エネルギーの貯蔵・輸送を担うエネルギーキャリアとしても注目されている。

アンモニアの合成法として知られる1910年代に確立したハーバー-ボッシュ法は、工業鉄触媒を用いて高温・高圧で水素(H2)と大気中の窒素(N2)とを変換するが、極めて大きなエネルギーを必要とする。また、原料の水素は通常は化石資源から得るが、その際に総排出量の3%を越える膨大な量の二酸化炭素(CO2)を排出する。そのため、常温・常圧下で少ない消費エネルギー量でアンモニアを合成する技術が求められてきた。

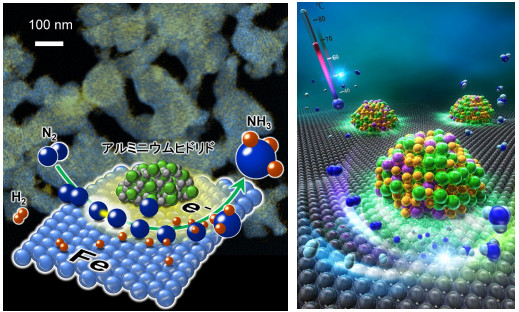

東京科学大学の研究グループは今回、従来の触媒よりも低温・低圧で効率的にアンモニアを製造できる新触媒の開発に成功した。新触媒の構造は、金属鉄粒子の上にアルミニウムヒドリド(水素化物)を載せたもので、ヒドリド鉄触媒という。この触媒は赤さび(Fe2O3)にアルミニウム酸化物を載せて、アンモニア製造条件にして400℃で加熱するだけで簡単に製造できる。

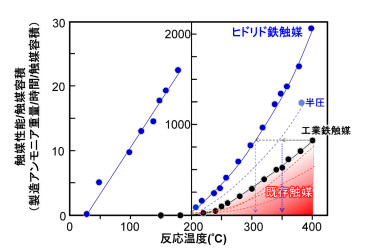

また、アルミニウムヒドリドが強く電子を与える物質であり、鉄表面でのアンモニア生成を著しく促進することがわかった。ヒドリド触媒は工業鉄触媒の3倍弱の性能を発揮する。さらに、工業鉄触媒は200℃以下ではアンモニアを製造できないのに対して、ヒドリド鉄触媒は50℃からアンモニアを製造できるという。既存アンモニア製造プラントの触媒をヒドリド鉄触媒と交換することを想定したときに、280%以上のエネルギー効率の向上が見込まれる。

なお、ヒドリド鉄触媒の量産化については、民間企業により5年以内に実現できる見込みという。同グループは、今後、そのメカニズムを明らかにして、それを超えるメカニズムの実現を目指すとしている。

図中の「半圧」はヒドリド鉄触媒での圧力を半減させたときの結果

画像提供:東京科学大学(冒頭の写真はイメージ)