宇宙誕生7億年で酸素が存在

大阪産業大学の井上昭雄准教授らは、南米チリのアルマ望遠鏡を使って、131億光年かなたの銀河に電離した酸素ガスを見つけた。宇宙誕生後およそ7億年という最初期に酸素が存在していたことが証明され、謎に包まれた「宇宙再電離」を探る重要な手がかりになるとみられる。17日付の米科学誌サイエンスに掲載された。

初期宇宙の電離と再電離

宇宙が138億年前に誕生した直後は非常に高温で、3分後から20分後までの間にもっとも軽い元素である水素と2番目に軽いヘリウム、それに加えてごく微量の3番目に軽いリチウムと4番目に軽いベリリウムが合成された。この元素合成が止まった後も、原子核と電子がバラバラに飛び交う「電離状態」が続いた。次第に温度が下がり、38万年後に原子核と電子が結合して電離状態が終わり、宇宙が晴れ上がった。さらに数億年、まだ星も誕生していない暗黒時代を経て、次第に水素が重力によって集まって一定の温度・圧力になると再び核融合が始まり、最初の星として輝きを放つようになった。その星の中で酸素や炭素などより重い元素(「重元素」という)が合成され、星が放つ強烈な光によって、宇宙に満ちていた水素が再び電離したのが「宇宙再電離」だ。しかし、どんな天体が再電離を引き起こしたのかわかっていない。

宇宙進化シミュレーションで、酸素の光の強さを予想

研究チームはまず、どの重元素が放つ光の検出に狙いを定めるべきか検討した。電離した炭素が出す光は、かなり遠方の銀河でも検出例があったものの、「宇宙再電離」が起こった頃の銀河では検出できないくらいに弱い。一方、電離した酸素が出す光は、日本の赤外線天文衛星「あかり」によって、宇宙初期の若い銀河に似た環境を持つ大マゼラン雲の星形成領域でもとても強いと確かめられていた。しかし、遠方の銀河から検出した例はほとんどなかったため、アルマ望遠鏡での観測の審査をクリアすることが難しかった。そこで、大規模な宇宙進化シミュレーションを行い、宇宙最初期の銀河から電離した酸素の光の強さを予想した。すると、アルマ望遠鏡で簡単に検出できるほど強いという結果を示せた。こうして、アルマ望遠鏡でくじら座の方向およそ131億光年かなたにある銀河「SXDF-NB1006-2」を2015年6月に観測し、電離した酸素の光を検出することに成功したのだ。

さらに、その光の強さから水素に対する酸素の存在比率を計算すると、太陽における比率の10分の1程度であることがわかった。最初期であるため星形成の歴史が浅く、太陽の組成より少ないのは当然と言える。また、太陽の組成の10分の1というのはシミュレーションの予想通りだった。予想外だったのが、ちりの少なさだ。また、炭素の光も観測したが、こちらも検出されなかった。井上准教授は「この銀河の中では何か特殊なことが起こっているようだ。例えば、ガスのほとんどが電離されているのかもしれない」と語る。

再電離の原因は、「巨大星」からの強烈な光?

今回検出された光は、電子を2個はぎ取られた酸素からのものだ。酸素原子から2個の電子をはぎ取るには、大きなエネルギーを持った強烈な光が必要となる。銀河「SXDF-NB1006-2」にこうした酸素が存在しているということは、太陽の数十倍の質量を持つ巨大な星が多数存在していることを示す。一方、ちりが少なく、炭素の光も弱いということは、この銀河に含まれる巨大星から放たれた強烈な光が銀河の外にまで達し、広範囲のガスを電離させ得ると考えられる。この銀河が「宇宙再電離」を引き起こした光源のモデルになるかもしれない。

すでに、アルマ望遠鏡による次の観測も始まっている。高い解像度で観測すれば、この銀河の中での電離酸素ガスの分布や運動の様子も見え、どんな銀河が「宇宙再電離」を引き起こしたのかを明らかにする重要な手がかりが得られるだろう。

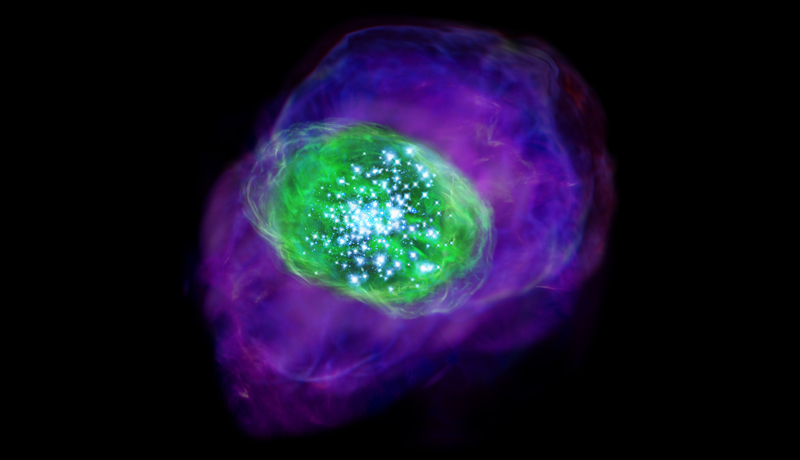

画像提供:アルマ望遠鏡 国立天文台