南ドイツで新種の化石類人猿を発見 人類の進化の謎に光

人類の直立二足歩行はいつ、どのように始まったのか――? この問題の手掛かりとなる論文が、英科学誌『ネイチャー』に掲載された。ドイ...

航空宇宙工学科卒業。科学・IT系のライター業に従事。この分野が好きな人を増やすべく、国内外の最新の研究成果から興味深い内容を選んで紹介。

人類の直立二足歩行はいつ、どのように始まったのか――? この問題の手掛かりとなる論文が、英科学誌『ネイチャー』に掲載された。ドイ...

東京農工大学の木村郁夫教授らは、低炭水化物食(ロカボ食)や断続的な断食がもたらす体脂肪の効率的な減少効果に、ケトン体とその受容体...

日本海事協会は3日、「ウィンドチャレンジャープロジェクト」の根幹となる「硬翼帆式風力推進装置」の設計に基本承認(AIP;Appr...

スウェーデン王立科学アカデミーは8日、2019年のノーベル物理学賞を、宇宙の構造と歴史について新たな理解をもたらした米プリンスト...

イスラエルのエルサレム・ヘブライ大学の研究チームが、DNAの化学変化を分析することで、これまで不明だったデニソワ人の姿を初めて推...

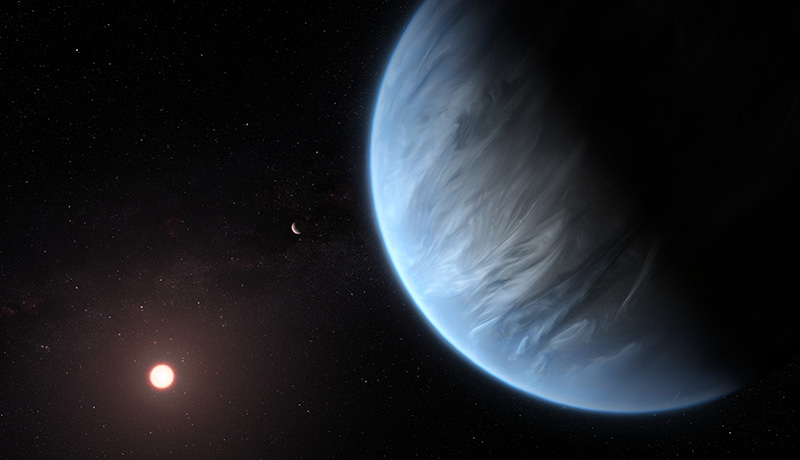

「ハビタブルゾーン」にある太陽系外惑星の大気中から、初めて水蒸気が確認されたとの論文が、英科学誌『ネイチャー・アストロノミー』に...

東京農工大学の高田秀重教授らは、海鳥が食べたプラスチック片から添加剤である紫外線吸収剤と臭素系難燃剤を検出した。プラスチックには...

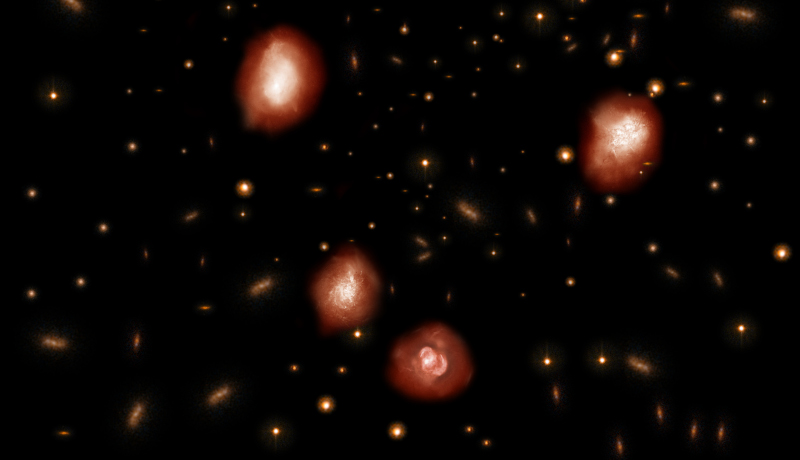

東京大学の河野孝太郎教授らは、南米チリで運用中のアルマ望遠鏡を用いて、110億年以上さかのぼった過去の宇宙に、星を活発に生み出し...

岡山大学の赤木剛士准教授らの研究チームは、キウイフルーツのオス機能の性別決定遺伝子を発見したと発表した。これは、赤木准教授らが昨...

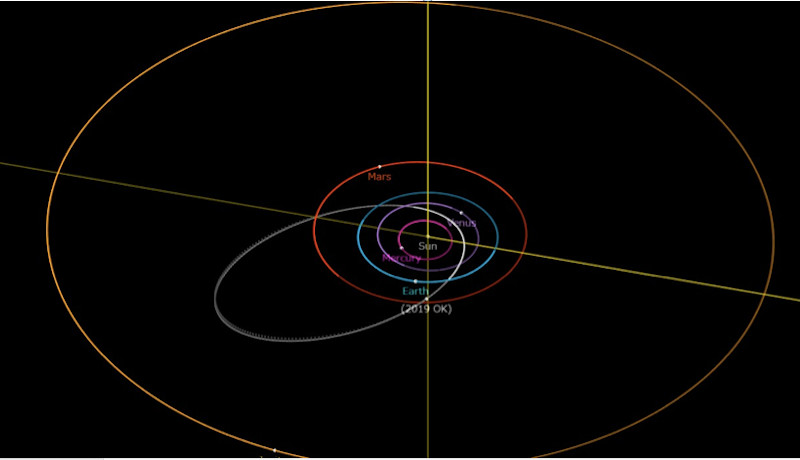

推定直径57~130mの小惑星「2019 OK」が、日本時間7月25日の午前10時22分に、地球からわずか7万1806km(地球...

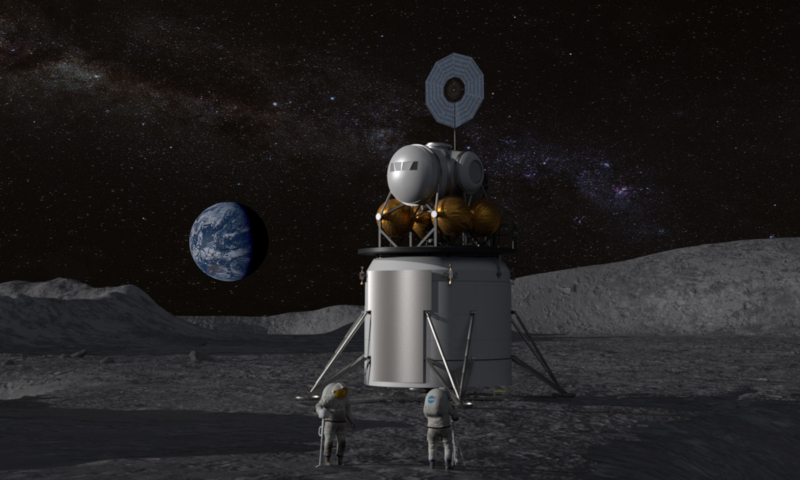

インド宇宙研究機関(ISRO)は22日、無人月探査機「チャンドラヤーン2号」の打ち上げに成功した。探査機は現在、近地点(地球に最...

麻布大学の菊水健史教授らの研究チームは、飼い主とイヌの心拍数を計測することで、それぞれの情動が同調して変化することを初めて明らか...

東京大学の大橋順准教授らのグループは、日本人男性345人のY染色体を解析し、縄文人に由来するY染色体の系統を発見した。さらに、現...

地球外知的生命が発信した電波を探す「ブレイクスルー・リッスン」(BL)プロジェクトを運営するカリフォルニア大学バークレー校の研究...

京都大学の松沢哲郎特別教授ら日米英スイスの4カ国共同チームは、熱帯の深い森に住む野生チンパンジーが森の溜まり水にすむサワガニを捕...

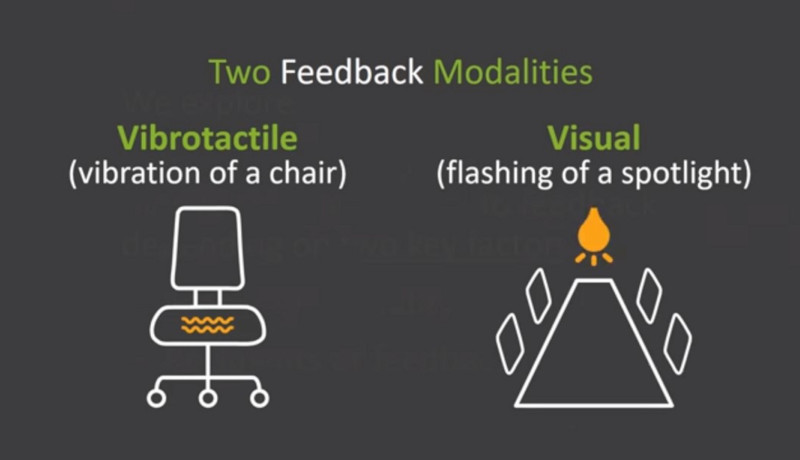

東京都市大学メディア情報学部の市野順子教授らは、会議参加者の意見交換を促すメッセージを、天井照明の点滅と参加者の椅子の振動という...

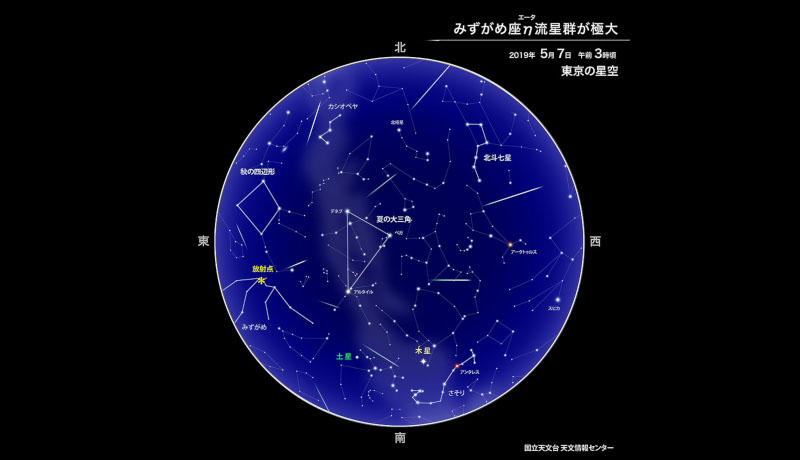

国立天文台によると、令和元年最初の流星群である「みずがめ座η(エータ)流星群」が極大を迎え、7日の前後数日間、日の出の2時間半ほ...

国際宇宙ステーション(ISS)多数者間調整会合(MCB)が5日に開催され、月近傍の有人拠点となる「ゲートウェイ」構築について具体...

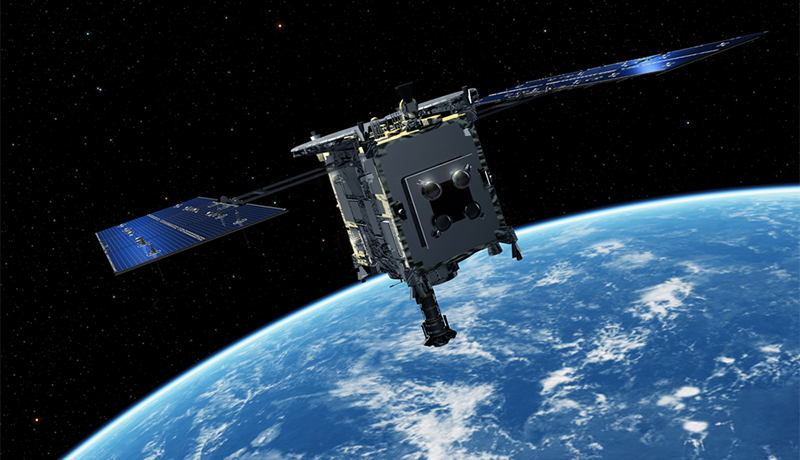

特集 平成はこんな時代だった 航空宇宙工学の分野において、日本は世界レベルの技術力を有しており、これまでロケットや人工衛星の開発...

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は22日、小惑星探査機「はやぶさ2」が、小惑星リュウグウへの第1回目のタッチダウン(接地)に成功...

米航空宇宙局(NASA)は14日、2028年に宇宙飛行士を月面に派遣することを目標に、2024年から月面上で新しい着陸船をテスト...