藻類の太陽光エネルギーを吸収する仕組み解明 カーボンニュートラル実現...

理化学研究所(理研)の川上恵典研究員らの研究グループは、多くの藻類に含まれる太陽光エネルギーを高効率に吸収するタンパク質複合体「...

理化学研究所(理研)の川上恵典研究員らの研究グループは、多くの藻類に含まれる太陽光エネルギーを高効率に吸収するタンパク質複合体「...

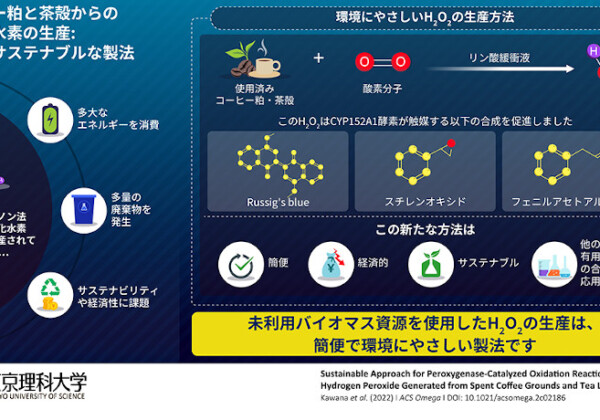

東京理科大学は16日、コーヒー粕と茶殻から化学工業などにおいて重要な物質である過酸化水素を生産することに成功したと発表した。さら...

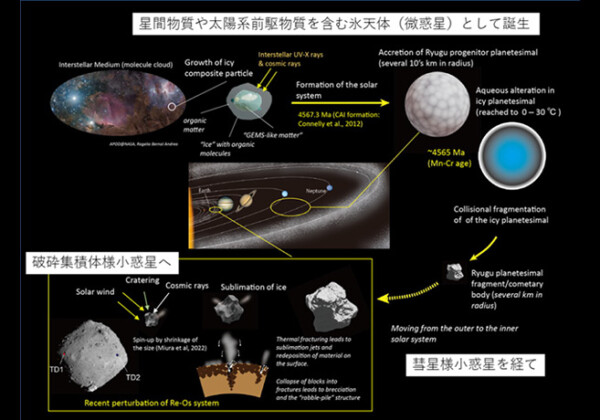

岡山大学の中村栄三特任教授らの研究グループは、日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから回収した黒色無光沢な試料を解...

東京大学は10日、人の皮膚細胞から培養した生きた皮膚を持つ指型のロボットを開発したと発表した。この皮膚は人間と同じ修復能力などの...

東北大学は3日、米国パデュー大学、韓国ソウル大学の研究者と共同で行った研究により、韓国のいくつかの都市と地域において屋上太陽光発...

横浜国立大学大学院の本倉健教授らは、産業技術総合研究所、東京工業大学と共同で、太陽光パネルの製造工程で排出されるシリコンウエハ(...

長崎大学、理化学研究所、琉球大学は25日、海水中の溶存酸素量の計測データを用いた解析手法を活用し、海藻類によるCO2固定能力の試...

東北大学は19日、柔らかさと高い耐摩耗性・耐食性を両立させた生体骨に近い特性の金属材料の開発に成功したと発表した。人工関節、イン...

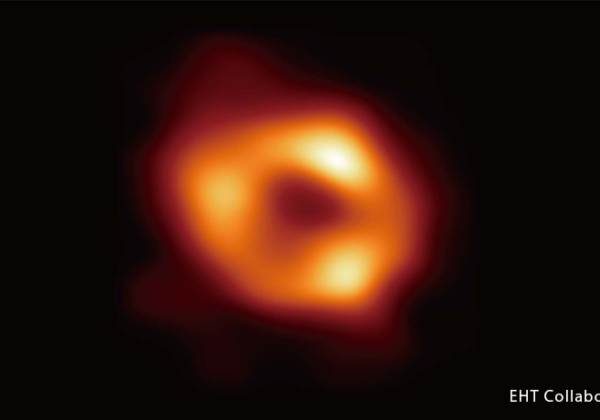

国立天文台は12日、世界各国の80の研究機関で300名以上の研究者が関わる国際研究チーム「イベント・ホライズン・テレスコープ(E...

本書は、日本で二人目にノーベル賞を受賞した物理学者の朝永(ともなが)振一郎が、タイトル通り「物理学とは何だろうか」という問いかけ...

兵庫県立大学は27日、天然由来の安全な防虫・殺菌効果を持つわさび成分が、コンテナ貨物輸送において特定外来生物ヒアリの忌避剤として...

日本の伝統工芸として知られる「切り紙」から着想を得た加工を施すことで、プラスチックのような物質も局所的な加熱/冷却素子として有力...

北海道大学大学院の角五 彰(かくご あきら)准教授らの研究グループは、群れとしてふるまうマイクロサイズの分子ロボットで世界に先駆...

4月24日は「日本の植物分類学の父」と呼ばれる、牧野富太郎博士の生誕160年を迎える日だ。94歳で亡くなるまで、日本全国をまわっ...

電気通信大学は14日、5指独立駆動型のサイボーグ義手の開発と実用化に成功したと発表した。厚生労働省の補装具等完成用部品として認可...

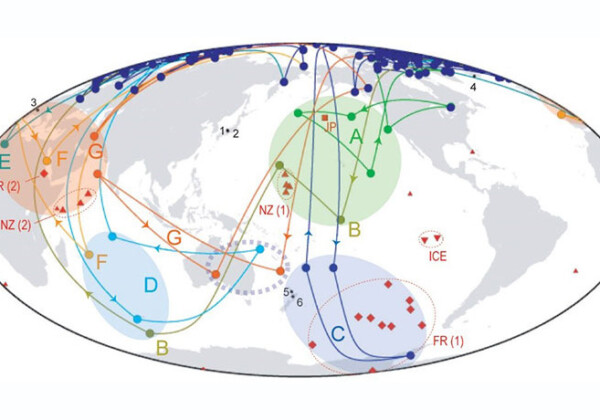

地球惑星科学の分野で未だ原因が解明されていない現象「地磁気エクスカーション」が、従来の説よりはるかに急速かつ大規模な地磁気極移動...

富士通は3月30日、スーパーコンピュータ「富岳」の技術を活用して、36量子ビットの量子回路を扱うことができる量子コンピュータシミ...

東京理科大学は24日、理工学部の研究グループが太陽光発電(PV)と走行中ワイレス給電(DWPT:Dynamic Wireless...

東北大学は11日、次世代有機リチウムイオン電池の有機化合物正極材料として「クロコン酸」を用いることで、現行リチウムイオン電池より...

国立科学博物館は3日、紀伊半島から北陸・中部地方にかけての本州中部に分布するハコネサンショウウオ属の未記載種を新種として登録した...

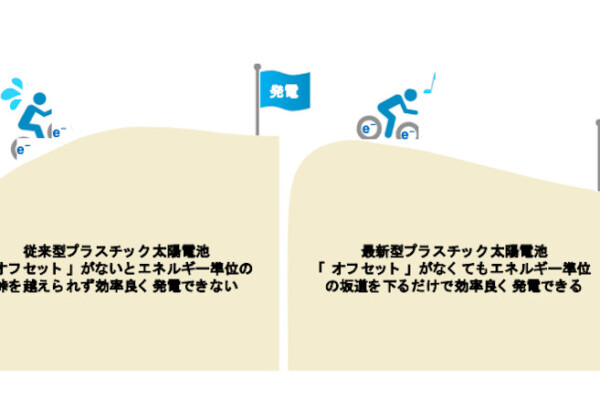

京都大学は24日、有機半導体をフィルム状のプラスチックに塗って作る有機薄膜太陽電池(OSC)、いわゆるプラスチック太陽電池の発電...