粘菌アルゴリズムを用いて避難経路を導出 安全・迅速・円滑化目指す

電気通信大と東京都産業技術研究センターは17日、山本佳代子教授らの研究グループが粘菌アルゴリズムを用いて複数の避難場所への複数の...

電気通信大と東京都産業技術研究センターは17日、山本佳代子教授らの研究グループが粘菌アルゴリズムを用いて複数の避難場所への複数の...

IUCN(国際自然保護連合)は10日、絶滅の危機にある世界の野生生物のリスト「レッドリスト」の最新版を公開した。最新のリストで絶...

東京大学インクルーシブ工学連携研究機構(以下、RIISE)とメルカリの研究開発組織mercari R4D(以下、R4D)は10日...

大日本除虫菊とサントリー生命科学財団は、蚊取り線香の原料として知られる除虫菊(シロバナムシヨケギク)のゲノム解析に取り組み、配列...

東京工業大学の北野政明准教授と細野秀雄栄誉教授らは、ルテニウムなどの貴金属を使わずに低温でアンモニア合成触媒となる新物質を発見し...

国立極地研究所、茨城大学などの研究グループは29日、千葉県市原市の地層「千葉セクション」を、国際境界模式層断面とポイント(GSS...

MONET Technologies(以下、MONET)は26日、長野県の伊那市およびフィリップス・ジャパン(以下、フィリップス...

AIを活用して1、2か月先のレタスの市場価格を予測するシステムを共同で開発したことを、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発...

富士通と理化学研究所は18日、共同で開発を進めているスーパーコンピュータ「富岳(ふがく)」のプロトタイプが、スーパーコンピュータ...

人類の直立二足歩行はいつ、どのように始まったのか――? この問題の手掛かりとなる論文が、英科学誌『ネイチャー』に掲載された。ドイ...

名古屋大学発のスタートアップ企業ティアフォー(愛知県名古屋市)は14日、Japan Taxi、損害保険ジャパン日本興亜(以下、損...

農研機構は、「機能性成分」である水溶性食物繊維β-グルカンを多く含むもち性大麦(もち麦)の新品種「きはだもち」を育成したと発表し...

東邦大学、九州大学と国立環境研究所の疫学研究グループは8日、「妊婦が黄砂にさらされると早期剥離(はくり)が起こりやすくなる可能性...

大阪大学蛋白質研究所の古川貴久教授と茶屋太郎准教授の研究グループは、「明暗順応」と言われる、明るい場所でも暗い場所でも光の強度に...

東京農工大学の木村郁夫教授らは、低炭水化物食(ロカボ食)や断続的な断食がもたらす体脂肪の効率的な減少効果に、ケトン体とその受容体...

北海道大学北方生物圏フィールド科学センターの仲岡雅裕教授と同大学院環境科学院の須藤健二氏らの研究グループは、北日本の昆布類の分布...

ローソンは29日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などの協力のもとで同社が開発に取り組んできた宇宙仕様の「スペースからあげクン」...

山梨大学医学部の中尾教授らは、マウスの実験から食事を摂るタイミングがアレルギー反応の強さに大きく影響することを明らかにした。中尾...

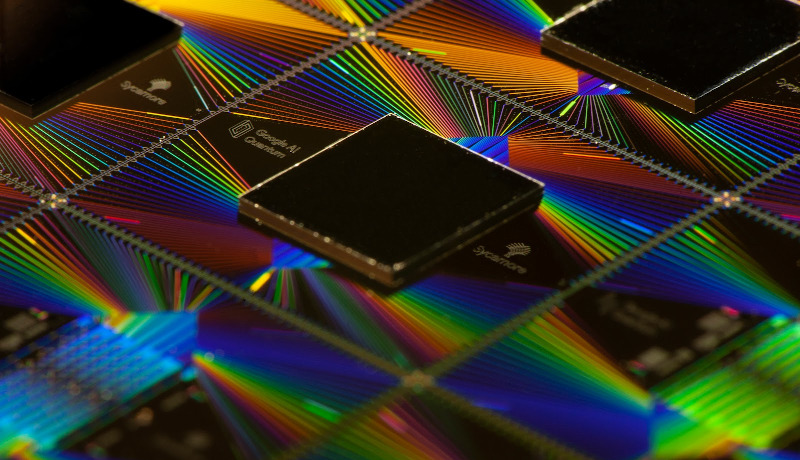

Googleは23日、量子コンピューター研究の重要なマイルストーンである「量子的飛躍」を実証したと発表した。同社が開発した「Sy...

日本自動車工業会が主催する「第46回東京モーターショー2019」が開幕した。会場は東京ビッグサイト(東京都江東区有明)で、一般公...

東京大学や九州大学などの研究チームは、約2億5000万年前に起こった地球史上最大規模の生命絶滅について、当時の地層から採取した試...